Die gefälschte Ablassurkunde von 1379

01.02.2025, Recherche und Text: Cedric Dütsch B.A.

Im März 2025 jährt sich das Nürnberger Religionsgespräch von 1525 zum 500. Mal: Vertreter der lutherischen und altgläubigen Seite debattierten über zentrale Glaubensfragen, was schließlich zur Einführung der Reformation in Nürnberg führte. Einer der Kernpunkte dieser Diskussion war die Kritik an der Ablasspraxis, die Martin Luther schon 1517 in seinen 95 Thesen scharf verurteilte.

Eine heute im LAELKB aufbewahrte Ablassurkunde von 1379 wirft ein faszinierendes Licht auf die religiösen und gesellschaftlichen Dynamiken vor der Reformation.

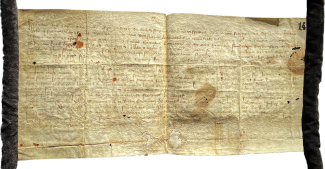

Die 1379 in Emskirchen ausgestellte Ablassurkunde wirbt für die Verehrung der dortigen Kirche, die dem heiligen Kilian geweiht ist. Sie verspricht Gläubigen großzügige Ablässe für eine Vielzahl an Frömmigkeitspraktiken – etwa für Besuche an hohen Feiertagen, Gebete bei der Abendglocke oder Spenden für die Kirche ([...] omnibus vere penitentibus confessis et contritis, qui ad dictam ecclesiam infra scriptis festivitatibus [...] causa devocionis, oracionis, veneracionis accesserint [...]). Doch auf den zweiten Blick wirft das Dokument Zweifel auf: Ist es überhaupt authentisch?

Urkunden spielten im Mittelalter eine zentrale Rolle. Sie dienten nicht nur als Rechtsdokumente, sondern auch zur Legitimation von Herrschaft, Besitz und religiösen Privilegien. Anders als weltliche Rechtsgeschäfte, die häufig mündlich besiegelt wurden, war die Schriftform bei Ablassurkunden entscheidend. Diese Dokumente waren besonders begehrt, da sie Gläubigen Nachlass von Sündenstrafen versprachen. So verbanden sie spirituellen Nutzen mit handfestem Profit: Sie förderten den Bau von Kirchen oder die Ausstattung mit liturgischen Gegenständen. Darüber hinaus garantierten sie die verbindliche Zusage der Kirche und wurden durch Siegel sowie die Nennung autoritärer Aussteller legitimiert.

Mehrere Merkmale deuten bei dieser Urkunde aber darauf hin, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Ein Indiz ist schon oberflächlich erkennbar: Die Urkunde ist nur noch sehr schlecht lesbar. Natürlich kann das, gerade bei Dokumenten dieses Alters, eine Vielzahl von Gründen haben. Einer davon ist, dass beim Schreiben minderwertige Tinte benutzt wurde. Was hochwertige Tinte ausmacht, war schon im Mittelalter bekannt. Das hatte zur Folge, dass die Erstellung der Urkunde billiger war, die Schrift aber auch schneller verblasste. Diese Mutmaßung wird zumindest sprachlich untermauert: Das Latein der Urkunde von 1379 ist teils fehlerhaft und unbeholfen, was ebenfalls auf günstigere bzw. wenig professionelle Schreiber hindeutet.

Was das Dokument letztlich als Fälschung entlarvt, ist ihr Aussteller selbst. Dieser, ein gewisser Hylvrandus, Bischof von Pusicensis (Hylvrandus dei gratia et apostolice sedis providentia episcopus Pusicensis) wird in keiner anderen Quelle genannt. Auch sonst ist seine Existenz nicht verifizierbar. Gleiches gilt für sein angebliches Bistum. Zudem fehlt – wenig überraschend – das Siegel des fingierten Bischofs, welches eventuell die Echtheit des Dokuments hätte bestätigen können.

In einer authentischen Ablassurkunde aus dem Jahre 1298 werden beispielsweise, neben Bruder Basilius, Erzbischof von Jerusalem (frater Basilius dei gratia archiepiscopus Ierosolimitanus), gleich mehrere ausstellende Bischöfe benannt, die auch in anderen Quellen nachweisbar sind. Die Siegel der Aussteller sind erhalten.

Die Frage nach der Motivation der Fälscher kann durch einen Blick auf die versprochenen Ablässe beantwortet werden. Diese sind für vergleichbare Dokumente der Zeit zunächst nicht außergewöhnlich. Jedoch führt die Urkunde, wie eingangs erwähnt, eine recht große Bandbreite der Voraussetzungen für den Ablasserhalt auf und betont das Sammeln von Spenden ([…] qui ad fabricam vel fabricas dicte ecclesie […] donaverint vel legaverint […]). In der authentischen Ablassurkunde werden die Voraussetzungen hingegen genauer definiert: Der Ablass wird denjenigen gewährt, welche die Kirche und den Altar an Festtagen der Heiligen Maria besuchen ([...] qui ad dictam ecclesiam et altare sancti corporis Christi in ipsa ecclesia edificatam [...] in singulis festivitatibus beate Marie virginis [...]). Das legt nahe, dass die Fälschung der Kirche von Emskirchen vor allem wirtschaftlichen Nutzen bringen sollte. So zeigt die Ablassurkunde von 1379 exemplarisch, wie stark kirchliche, wirtschaftliche und politische Interessen im Mittelalter miteinander verwoben waren.

Schon seit seiner Gründung sammelt das LAELKB historische Urkunden. Viele dieser Dokumente wurden bereits vollständig transkribiert und teilweise übersetzt. Derzeit läuft der Verzeichnungsprozess der Urkunden mit dem Ziel, diese zukünftig auch online zugänglich zu machen. Diese wertvollen Bestände geben letztlich nicht nur Einblicke in die kirchliche Geschichte und mittelalterliche Kultur, sondern helfen unter anderem auch, die Entwicklungen zu verstehen, die schließlich zur Reformation führten.

gefälschte Urkunde: LAELKB, Urkundensammlung 9.5.0008 - 1379 Oktober 18

authentische Urkunde: LAELKB, Urkundensammlung 9.5.0008 - März 1298